年末年始の休みを利用してミシンの練習を始めた。

ミシンに触るのは小中学校の家庭科の授業以来だ。当時は糸の掛け方からして複雑で全く理解ができなかった。1人の先生が30人の子どもを一斉に教えるような体制では、致し方ない。

しかし、今時のミシンはコンピューター制御となり想像した以上に使いやすくなっていた。

練習材料を選ぶ

母に言わせると、ブロードだとか、ハリのあるコットン生地で練習するのがいいという。

薄手の生地は難しく初心者向きでないと言われたが……何枚かインナーを縫って練習することにした。

- ローンで、もんぺパンツ 3枚

- セール品のベンラセーヌでペチコート 1枚

針は9番をセットした。

糸は細番手の90番を用意したが、ローンにしろ、ベンラセーヌにしろ極端に薄いわけではない。60番で十分と感じた。

失敗してほどくときに細い糸はほぐれやすく、扱いにくいのだ。

下糸の準備

糸の掛け方は、説明書通りに行えば簡単だった。

が、ボビンに対してどのぐらい糸を巻いたらいいのか? それがわからない。

シャッペスパンミシン糸は1巻200m。ボビン1つに巻けるのは60番手で60m位らしい。

検索したら、上から見て「つば」の8割くらい巻くのがいいと書いてあった。なるほど。たくさん縫って下糸が尽きたら、また巻けばいいのだろう。

付属品のボビンは数ケしかなく、今後に備えて買い足した。上糸とはぐれないように、ボビンキャッチャーで一まとめにしておくのがよさそうだ。

上糸は簡単だった

上糸も説明書通りにすれば、簡単に掛けられる。ミシン本体にも番号が書いてあり親切だ。

最近の機種では「糸通し」すら自動でやってくれるらしい。

祖母のミシンは横のフックに糸を掛けて、レバーを下げ、少し操作をすると穴に糸が通る。

この「糸通し」が一番面倒なので、自分で穴をのぞいて通さなくていいのはうれしかった。

もんぺパンツを縫った

はぎれで少し練習したのち、もんぺパンツを縫い始めた。この型紙、手縫いでは何枚も作ったがミシンで縫うのは初めてだ。

直線でダーっと縫うだけのところはともかく、菱形のクロッチの角を合わせるのに苦労した。

母に電話して聞いたところ……

「菱マチは角がズレやすいから、まち針できっちり止めるか、しつけ縫いをしてからやるといいよ。しつけをするなら角のところはなるべく細かく縫って」

母のアドバイスに従い「しつけ縫い」をしてミシンで縫ったら、1枚目よりは2枚目、3枚目の方がうまくできた。

しつけなしの1枚目はズレがひどく、後からほどいて、クロッチの裁断からやり直した。

ぬいしろは全て折りふせぬい。クロッチの脇はぬいしろに厚みが出る。

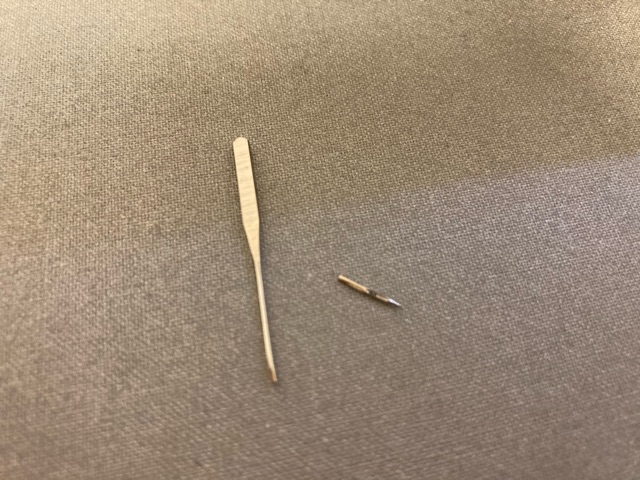

無理にミシンをかけようとしたら異音がして、ボキッと針が折れた。

針先の穴に糸が通っているため、折れても、どこかに飛んでいくようなことはないが、それでも恐ろしい。

無理は禁物だ。

厚みのある部分は無理せず、手縫いで仕上げた。

ミシン初心者の疑問

糸端の始末は?

縫い終わりは《返し縫いボタン》で何目か返して、そこで切ってしまえばいいと書いてある。

本当に、そんなことでいいの!??

母に聞いたら、

「昔のミシンは《返し縫いボタン》なんてなくて、ただまっすぐに縫うしかできなかった。縫い終わったらクルッと布を反対向きに返して、縫うんだよ。

縫い終わりは1〜3cmぐらい返し縫いをして、裏側でこま結びにして5mm〜1cm残して切ってる。そんなに気にしなくていいものだったら、返し縫いだけして、結ばずにブツっと切っちゃってもいいし」

「上下から一本ずつ糸が出るから、裏側に引き出して結べばいいんでしょ」

「そうだよ。ミシンは必ず、上糸がきれいに縫えるようになっているから、こだわる人は表面から縫ったりするみたい。でも、普通はぬいしろを見ながら縫う方がやりやすいから、裏から縫うよね」

ぬいしろがまっすぐ縫えない

「押さえの下に2cmとか目盛りが書いてあるから、そこに合わせて縫うんだけど、折りふせぬいとかの細いところはどうしたらいいの?」

「今はそんなの書いてあるの? 昔のミシンはそんなのないから、慣れだよ」

「要は、目で見てやるしかないってことね」

目分量で細く美しく縫えるようにはぎれで練習した方がいいのだろう。

その後、「ステッチ定規」を購入したが、これできっちり縫うためには裁断のときにぬいしろを正確に取らなければならない。まだあまり使いこなせていない。

ペチコートを縫った

ペチコートは型紙なし。ネットで調べて自分で適当に製図した。

参考サイト: 裏地で作るペチコート。 – なびの洋裁教室ブログ

こちらを参考に、上底50cm、下底55cm、高さ50cmの台形を「わ」にとって脇にスリットを12cm入れた。

ワゴンセールで買った生地は小さ過ぎて「継ぎはぎ」することになってしまった。

こんなことなら用尺を調べてから、キッチリ買えば良かった……。

ペチコートの用尺: 110cm×60cm(長さはスカート丈に準ずる)

これがスタンダードのようだ。

90cm幅だと、横地に取るので長さが倍くらい必要になる。

裾まわりは最低でも110cm必要、欲を言えば120cmほどあったほうがいいようだ。

ウエスト仕上げは最後にするべき

一つ失敗をした。

なにも考えずに裾とウエストを縫ってから脇を縫い合わせ「わりふせぬい」にしたら、ゴムを通すことができなくなった。仕方がなく脇2か所でゴムの端を縫いとめる形になった。

こんなことをするのはかえって面倒だ。脇を始末した後でウエストを最後に仕上げる方がよい。

裏地の生地は薄く、布のテンションをコントロールするのが難しく、布がつれてギャザーになってしまった。ぬいしろの始末もよろよろしてしまい、均一ではない。

今の私の実力だと、こんな感じ。

それでも、ちゃんと着用できるものができて感動した。

ベンラセーヌは軽く、サラサラして心地よい生地だ。

1度作って構造を理解したので次はもっとうまくできるだろう。

感想

手縫いのときは縫い目が目立たないように慎重に色合わせをして、生地ごとに糸も購入していたが、ミシンは糸を買っただけで済まずボビンとセットで保管しなければならない。やたらと色を増やすと管理が面倒でもあるし、ボビンも消耗するので、なるべく手持ちの色でやりくりするのが良さそうだ。

この後はなにを縫おうかなー?

まだ表で着るものを作る自信はないので、インナーとかパジャマ辺りを縫うのが妥当だろう。はぎれを使って細く縫う練習もした方がよい。三つ折りも。

また、美しく縫うにはアイロンワークも重要だ。

ミシン台に大穴があってふさぐためにアイロン台をあててしまい、アイロン台がない。代わりのアイロン台もなんとかしなくては。

コメントはこちらから(お気軽にどうぞ)

初めまして。ペチコートの型紙を探していて辿り着きました。

同じく40代で久しぶりにミシンを触って裁縫が趣味になりつつある初心者の私にとてもありがたいブログです。特に良い事も悪いことも率直に書いていて、たとえ失敗しても次に活かすような創意工夫に溢れているところがとても参考になります。

実は、ペチコートを90cm幅で作ろうとしたら、どこを探しても110cm幅の情報ばかりで困っていたけれど、足りない20cmを横に足す感じで頑張って試行錯誤してみたいと思います。

(個人の小さなお店で買ったので、裏地は90cm幅しか置いていないようなのです)

スカーフリメイクのペチコートも素敵でした!

「ニードルブック」の存在もこちらで知りました。挑戦してみます!

夕湖様

コメントありがとうございます。

今見るとつたない記事で恥ずかしいところもありますが、少しでもお役に立てるところがあったならなによりです。

本や型紙の通りにしなくても、足りないところは適当にやっちゃっても大丈夫。

自由な創意工夫を楽しめるのがハンドメイドの良さですよね。

ブログがしばらく更新できていませんでしたが、今年もぼちぼち新作作っています。

夕湖さんもいい作品ができますように。楽しみましょう!